将棋を学ぶ:はじめての将棋教室 2016年10月14日

あきこ先生の”はじめての将棋教室”ステップ2-2飛・角の動き

あきこ先生の “はじめての将棋教室” いつつブログで公開中!

初めての方も本将棋が指せるようになります。ステップは全部で3つ。(1ステップ:約10レッスン)ステップ2では、5×5から9×9の将棋盤へ、そして本将棋のルールを学びます☆

前回のステップ

ステップ2-2飛・角の動き

今回新しく登場する駒は、「角」と「飛」です。「大きく動く」ことのできる駒なので、「大駒(おおごま)」といいます。

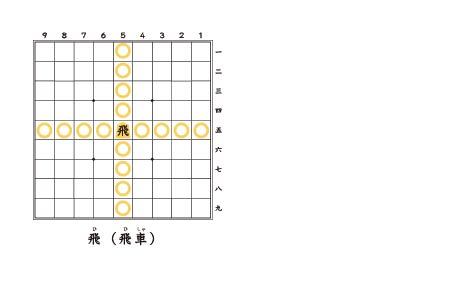

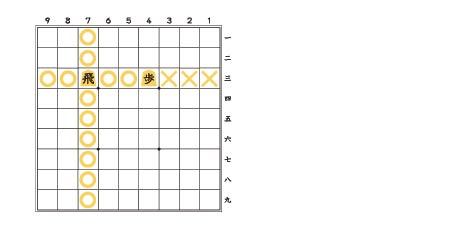

- 飛(飛車)ひしゃ

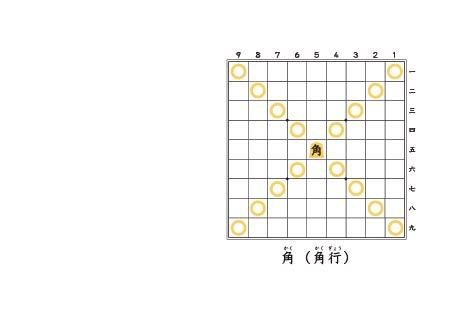

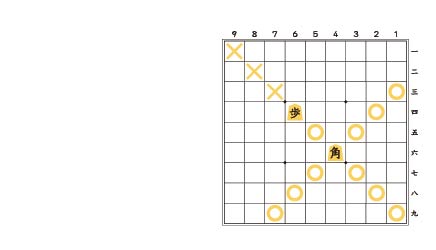

- 角(角行)かく

算数の足す+の動きです。どこまでも自由に動くことができますが、以下のように、途中で自分の駒がいたらストップです。飛び越えることはできませんよ。相手の駒が途中にいたら、その駒は取ることができます。

飛ぶ車と書いて「飛車」。なんとも格好良い駒ですよね。昔の人の車といえば人力車だったと思うのですが、「飛ぶ車」とは夢があっていいですよね。将棋の格言に「2枚飛車に追われた夢をみた」というものがあります。これは、2枚の飛車が並んで攻めてくれると、とてもコワイ強力な攻めになることを意味しています。1枚でも遠くからにらみをきかせ、攻め駒の代表の駒ですが、これが2枚並ぶともっと脅威になるという格言です。

バッテンの動きです。こちらも途中に自分の駒がいたら、そこまでしか進めません。飛び越えることもできません。

角の特徴はなんといっても、遠くまできく「ななめの利きビーム」です。自分や相手の駒が間に入っていると飛び越えることはできませんが、何もなければ、ビームをきかすことができます。「カドに行く」という意味から「角行(かくぎょう)」とつけられました。将棋の格言をみてみると、「遠見(とおみ)の角に好手あり」があります。角は近づけるよりもビームをきかして、遠く敵陣を狙ったり、相手の駒を狙ったりするといいですよ、という意味です。

初手(最初の形から指す手)は、76歩が多いのですが、これは自陣の角のビームを相手の陣地にきかす、という意味から、将棋の中で一番多く指されている初手となります。

ところで、角の駒をよく見てみてください。真ん中の棒が、飛び出ています。将棋の駒は写真のような旧字体を使うことが多いです。でも小学校では、「角」と習います。漢字テストでは、このように書きましょうね。

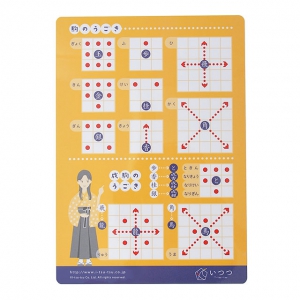

これで将棋の駒8種類が全て登場しました。完璧に覚えてから将棋を指そうとすると大変なので、このあたりは、「そういう動きなんだ〜」程度でOKです。横に「駒の動き方一覧」を盤の横に置いて確認しながら実際に動かしてみるのも良いですね。ちなみに、いつつでは「駒の動き方一覧」の下敷きも販売しています(^^)。

また、動きを覚えるアイテムとして「将棋パズル」というパズルもおすすめです。

〜レッスン後〜

これで全て駒の動かし方を学びました〜。最初は飛車と角の動きを間違えたり、金と銀を間違えたり、やっぱり難しかったみたいです。娘達を見ていると、いかに印象をつけるかが覚える鍵のようです。「金はきのこの動きだね」とか、「角は角っこにビューンといけるんだって。だからバッテンの形だよ。」とか楽しんで覚えていました。姉妹で「どの駒が好き?」なんて話たりして…。下の娘は桂馬が好きなんですって。ジャンプできるから面白いんだとか。駒の個性みたいなものを感じるようになると、地味な(すみません…汗)漢字の駒とも、仲良くなれるみたいです。

次回のステップ

さて、今回の “はじめての将棋教室” はいかがでしたでしょうか?次回は、「駒が成る」について学びます☆

はじめての将棋手引帖

将棋初心者の子どもたちが無理なく楽しく将棋を身に付けられるようにあきこ先生がつくった初心者向け将棋テキストです。

関連記事

いつつへのお仕事の依頼やご相談、お問合せなどにつきましては、

こちらからお問い合わせください。